|

富士山前史

|

富士山の原型が出現したのは、今から2〜300万年前だと言われている。その前の富士山周辺はまだ海の底で、太平洋の波があるばかりだった。500万年前の富士山周辺の様子を文献に見ると、北に御坂山地、東に丹沢山地、西に天子・赤石山地が連なっていたようだ。天子山地と赤石山地の間は富士川海峡があり、現在の甲府盆地まで海があったと言われている。このように富士山は海の底から誕生したわけだから近くに山々が無く、単独峰になりえたわけだ。

河口湖もまた海の底で、その当時の証拠として自分が幼少の頃よく、河口湖船津上之段にあった切り崩しの山の斜面に貝の化石を探しに行ったものだ。 |

富士山は、(太平洋プレートと)フィリピンプレートと北アメリカプレートそれにユーラシアプレートの4つのプレート境界に位置している。そのため、地下から膨大なエネルギーが蓄えられ地上に噴出する。つまり噴火だ。 富士山は、(太平洋プレートと)フィリピンプレートと北アメリカプレートそれにユーラシアプレートの4つのプレート境界に位置している。そのため、地下から膨大なエネルギーが蓄えられ地上に噴出する。つまり噴火だ。

海の底だった富士山周辺は、今から2〜300万年前にプレートの移動とともに隆起してくる。そして徐々に先の説明の通り、プレート境界付近でエネルギーが蓄積されはじめる。正確には北アメリカプレートとフィリピンプレートの両方がユーラシアプレートに滑り込む分岐点、なおかつ相模トラフと南海トラフの延長線上に富士山があり、その影響で膨大なマグマが供給されると何かで聞いた記憶がある。

なにはともあれ、プレートのストレスによって富士山らしきものが出現するのは今から70〜20万年前だそうだ。

写真は、河口湖で出土した貝の化石

|

|

約500万年前の富士山周辺(参考:1990 田中収他)

|

|

|

|

小御岳噴火

|

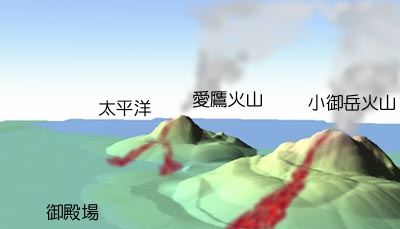

| 今から70〜20万年前、愛鷹火山と小御岳火山が活動をはじめた。現在の富士山火口の位置とは違う場所に2つの火山が誕生したことになる。これが「富士山は何故高いのか?」という答えの理由にもなっているが、まだここでは記述しない。さて、噴火後の小御岳火山は標高2,500m前後、同様に愛鷹火山は標高1,500m前後にまで成長したらしい。両火山はその後(8万年前)死火山になり活動を止めた。 |

| 70〜20万年前の富士山の様子を記述した文献によると、東に東小御岳川、西に西小御岳川があったらしい。この両方の川がやがて噴火によって堰き止められ、富士五湖・忍野八海へと変化していく。また富士川海峡だった場所も隆起していき、糸魚川・静岡地質構造線(フォッサマグマ)を形成する。

フォッサマグマの植物

写真提供:渡辺長敬氏

|

|

約70万〜20万年前の富士山周辺

|

|

|

◆ホーム

/ 富士山大図鑑 / 富士山噴火史

/ 富士山形成前

|